En las viejas ágoras del mundo clásico, los ciudadanos –y ciudadanas- expresaban sus ideas y opiniones sobre el más acá y el más allá, sobre lo divino y lo humano. Hoy ese privilegio va camino de la desaparición, pero, aun así, hace unos días, en “la barra” de una típica carnicería de barrio, algunas personas comentaban las últimas noticias: una señora atropella a un chaval y lo abandona”…

¡No tenemos ya humanidad!, se dice. ¡Dónde vamos a parar! ¿Y la educación? ¡Esta sociedad va de mal en peor!

Alguien deriva la conversación hacia un spin-off de la misma temática: ¿Habéis leído que un juez ha condenado a un director por zarandear a un alumno?.

La enseñanza, -todos los asistentes se muestran de acuerdo- es la base de cualquier sociedad. Nada se consigue si no somos capaces de inculcar en nuestros hijos, en los futuros ciudadanos, los más básicos valores que han de hacerlos “personas de provecho” como se decía en tiempos de Maricastaña. (Tiempos de urbanidad, de respeto, de buena educación). Y eso ha de hacerse en la familia primero. Luego seguirá la escuela pero elevando la construcción a partir de la realidad del hogar. Sin esa simbiosis íntima entre lo que ambas instituciones quieren conseguir, poco o nada se conseguirá edificar.

¡Los padres de hoy en día se desentienden de sus hijos! –afirmaba un ama de casa. “Hoy, la madre de todos es la tele”, aseveraba alguien.

“La escuela bastante hace”. “Pobres maestros”. Esas palabras consiguieron la unanimidad de los presentes y a mí, que soy del gremio, me recorrió una especial satisfacción. Lástima que el titular que se estaba comentando hiciera flaco favor a ese sentimiento.

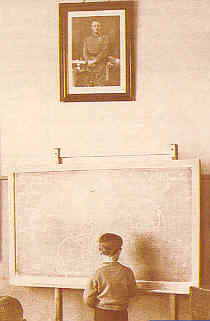

Nadie puede pensar que alguien que dedica su vida a “trabajar” con niños y niñas se levanta por las mañanas con la aviesa intención de golpear, zarandear, pegar , insultar o menospreciar a los destinatarios de su labor. Obsérvense las comillas. ¿Es realmente un trabajo enfrentarse a veintitantos niños y niñas cada día para tratar de guiarlos por el camino del propio descubrimiento, de enseñarles “a vivir”, a conocer su entorno, su historia…?

Desgraciadamente ese idílico paisaje que podríamos imaginar al pensar en un grupo de alumnos con su maestro/a está últimamente demasiado lleno de obstáculos, de grietas que es difícil saltar. No siempre los chavales acuden a la escuela con el ánimo y la disposición que sería deseable. Todos conocemos casos en que el hecho de “dar clase” se convierte en un infierno del que es complicado salir.

¿Qué medios tiene el docente para lograr una mínima base sobre la que asentar el día a día del aula? La motivación externa es cada vez menor. El interés de los alumnos va disminuyendo. El apoyo familiar y social decae. Nadie recuerda al maestro/a esforzado que avanza con “sus niños” por el camino del conocimiento y de la vida. Sin embargo, ¡ay de aquel que intenta que en su clase se respete el derecho a que todos puedan “disfrutar” de la enseñanza!.

Si levanta un poco más la voz y al alumno le parece que le está gritando… ¡Denuncia! Si osa ponerle la mano en el hombro para, sencillamente, indicarle que se siente…¡Denuncia! Si utiliza un cierto lenguaje algo mordaz para inducir al interfecto a que reconsidere su postura… ¡Denuncia por humillación y por menoscabo de sus derechos como persona!

Nadie defiende la violencia ni es una escuela el lugar adecuado para su existencia. Todos sabemos que la teoría dice que hay que hablar, dialogar, motivar, reconducir, reorientar, meditar. Magníficos verbos que nos trasladan a un paraíso irreal en el que ciertos elementos sociales creen que la enseñanza se mueve.

Ese director que “zarandeó” a un alumno ¿le imponía un leve correctivo mientras le afeaba su conducta? Muy probablemente. ¿Sabemos el historial del mismo? ¿Se había producido, acaso, una continua y reiterada alteración de la normalidad del aula? Seguro. ¿El tutor o tutora del mencionado chaval lo había llevado ante el director cuando ya le era imposible controlar la situación? No parece caber duda alguna.

¿Y qué sucede después? ¿Tortura psicológica con tratamiento posterior? ¿Daños físicos? Mis diplomas y estudios no me capacitan para opinar sobre estos aspectos, pero apelo al imaginario colectivo. No así a la justicia. ¿O es a la ley?

Sinceramente no puedo compartir esa sentencia que se discutía entre solomillos y muslitos de pollo. Estamos llegando a la última frontera. Un lugar en el que no nos espera la consideración, el apoyo social o una pizca de reconocimiento. Allí aguarda la justicia con sus ojos vendados. Espero que, aun sin confirmación bíblica, haya un pequeño cielo para los maestros y maestras. Quizá allí puedan sentirse satisfechos de su labor, de sus muchos años de lucha y se olviden de los sinsabores y de los sinsentidos.

Ojalá que ese reconocimiento que puede notar en aquella carnicería se extendiera por otros ámbitos. Incluidos los tribunales.

Quiero manifestar con todo cariño, aprecio y simpatía, mi más firme apoyo a ese compañero director en el que todos los que nos dedicamos a la docencia podríamos vernos identificados. Adelante siempre. Nuestra labor está por encima de estas situaciones. Y si alguien lo duda… está invitado a ser “maestro por un día” como aquel añejo programa de televisión.

Puedo asegurar que muy pocos/as superarían la prueba. ¡Cuán desconocida es la labor casi siempre callada del maestro!