Hugo, Scorsese y el ojo de la Luna.

Si tuviéramos que inventar solo dos artefactos, dos puertas que nos condujeran a lo más inasequible de ese mundo interior y mágico que es la imaginación, solo deberíamos husmear en el archivo de la Humanidad ya que, ¡albricias!, hace décadas que podemos contar con ellos.

El primero no necesita más tecnología que la propia mente del usuario. El otro requiere de efectos ópticos pero solo funciona bien con el mismo ingrediente del anterior. Y ambos aparecen de la mano en ese exquisito embrujo en el que Scorsese nos presenta a Hugo Cabret. Estos prodigios son los libros, portentosas porciones de fábulas utópicas, y el cine, donde las quimeras pasean a nuestro lado.

Pocas películas de ese cine bullanguero de hoy han sabido entrelazar los sabios consejos de un enigmático bibliotecario (Christopher Lee) con los sueños de Georges Méliès (Magistral Ben Kingsley). “La invención de Hugo”, nos anuda fantasías y sueños, deseos y añoranzas, luces y parpadeos que no son sino el pálpito de un viejo proyector de barraca. Estamos ante una historia concebida probablemente como un fino engranaje de relojería, (No olvidemos que el niño protagonista vive dentro de un legendario reloj que maneja los husos de la no menos mítica estación parisina de Montparnasse) donde la prestidigitación nace de las páginas de los volúmenes de una biblioteca para devenir, enseguida, en sombras que toman vida a golpe de manivela.

El cine y la literatura viven un idilio tierno y esperanzador preñado de futuro. Las peripecias del oxidado autómata se despiertan ante nuestros ojos cuando, con la olvidada llave-corazón, es capaz de escribir, dibujar, casi sentir, ser un poco humano en tanto en cuanto es eso lo que nos ha hecho serlo a nosotros mismos.

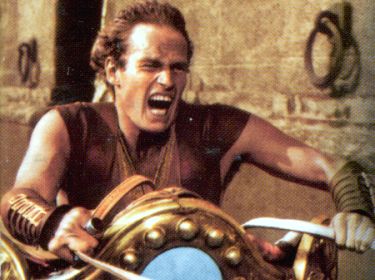

Hugo deambula por la historia del cine, apresado por el paso lento de páginas de luz. Harold Lloyd, Chaplin, Buster Keaton y otros se asoman con él al primigenio universo en el que todos somos niños de nuevo. “Si alguna vez te preguntan de dónde vienen tus sueños, mira a tu alrededor", dicen en la película. Y cuando, en la emocionada oscuridad de las primeras salas, alguien traspasó la pantalla, ahí se dio el pistoletazo de salida. "Mi padre me llevaba mucho al cine. Me habló de la primera película que él había visto: en una habitación muy oscura, en una pantalla blanca, vio a un cohete volar y estrellarse en el ojo de la luna. Fue como soñar a plena luz del día”.

A las máquinas no les sobran partes, continúa Hugo. -Así que pensé que si el mundo es un enorme mecanismo, yo no podía sobrar. Tenía que estar aquí por alguna razón. Pues sí. Todos lo estamos. Y es el ojo de la Luna quien sabe la razón. Lástima que solo el cine o un libro sean capaces de hacérnoslo ver, quizá soñar.